- 防火地域と準防火地域ってどんな意味?

- 家を建てる時にどんな違いがあるの?

- 防火地域かどうがどうやって調べるの?

- 防火地域と準防火地域の違いがわかる

- それぞれの防火エリアの特徴を理解できる

- 防火地域の調べ方がわかる

皆さんは、防火地域もしくは準防火地域といった言葉を知っていますか?注文住宅を建てる人や家探し中の人はもしかしたら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

聞いたことや目にしたことはあっても、こうした地域の意味まではなかなか知らない人が多のではないでしょうか?

簡単に言えば、「エリア内で建築できる建物の構造に影響を及ぼすものということ」です。

防火地域⇨耐火建築物のみ建築OK

準防火地域⇨準耐火建築物のみ建築OK

耐火建築物?準耐火建築物?

そんな言葉聞いたことないよ…

そこで今回は、防火地域や準防火地域の特徴と違いを、初心者の方にでもわかりやすく解説していきたいと思います!

もくじ

「防火地域」や「準防火地域」とはどんな地域のこと?

「防火地域」や「準防火地域」は、都市計画法という法律の中で「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」を指します。

もし、東京のような狭い敷地に住宅が密集していると、1件の家庭で火災が発生した場合、燃え広がる危険性が高いですよね。

そうならないために、予め危険が予想されるエリアなどを判別しておき、その該当エリア内で建物を建築する際は、規定にしたがって一定基準以上の防火対策を取らなければいけないというわけです。

「防火地域」と「準防火地域」は具体的にどう違うの?

では次に、その両者の制限の違いをチェックしていきましょう!

防火地域と準防火地域の制限の違い

防火地域と準防火地域では、建築する際にどんな制限が設けられているのかチェックしていきましょう。

防火地域

- 3階以上の建築物は耐火建築物としなければならない

- 延床面積100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない

- 上記以外の建築物は全て準耐火建築物としなければならない

①と②に該当すると、建物を「耐火建築物」としなければなりません。

①は、地下階も含まれるので「地下1階、地上2階建て」などは3階以上に該当するので注意が必要です。②は、100㎡を超えるとありますので、100㎡であれば耐火建築物とする必要がないことも合わせて覚えておいてください。

建築エリアが防火地域内で、かつ①と②に該当しない場合は、原則準耐火建築物として建築する必要があります。

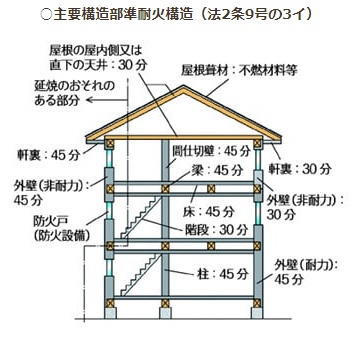

準防火地域

- 地上4階建以上は必ず耐火建築物とする

- 地上3階建以上の建物の場合、延床面積が

1)1500㎡を超える⇨必ず耐火建築物

2)500㎡を超え1500㎡以下⇨準耐火建築物

3)500㎡以下⇨3階建建築物の技術的基準に適合 - そのほかの規制

1)屋根の不燃化

2)延焼の恐れがある開口部の防火措置

準防火地域の場合は、マンションやビルを建築する際は耐火建築物とする必要が出てきそうですね。逆に言えば、一般的な戸建てを建築する場合は、特に気にすることはないと思います。

戸建の多くが最高でも3階建てですし、延床が500㎡以上になることもまず考えられませんので、特別厳しい制限がかかることはありません。

戸建て用地を検討する場合大切なのは、検討エリアが防火地域が否かになります。

解説に出てきた「耐火建築物」ってそもそもどんな建物を意味しているの?

耐火建築物とは、建物の主要構造部分を火に強い材質などを用いて建築されたものを指します。次で詳しく説明していきましょう。

耐火建築物と準耐火建築物とは

防火地域や準防火地域では建物を耐火もしくは準耐火建築物として建てなければならないことを説明してきました。

これらは、通常の木造建築物よりも防火性に優れており、火災の際などは燃えにくいなどの特徴があります。

この耐火建築物とは具体的にどのようなものを指すのか解説していきたいと思います。

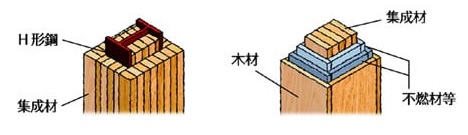

耐火建築物

主要構造部分が耐火構造である、又は耐火性能検証法により火災が終了するまで耐えらる事が確認された建築物のこと

主要構造部分とは、「壁」・「柱」・「床」・「はり」・「屋根」・「階段」のことを言います。

つまり、上記のような箇所を防火性の高い材質などを用いて建物を建築するということですね。

https://www.howtec.or.jp/publics/index/48/

ただ、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱などは除外となっております。

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、主要構造部分が準耐火構造又はそれと同等の防火耐性を有するもの

https://www.howtec.or.jp/publics/index/56/

上記の物に該当しなくとも、延焼するおそれのある開口部(窓・ドア)に防火戸など火災を遮る設備を有する建築物のことも準耐火建築物と呼びます。

新たな防火規制区域とは

防火地域には、上記で紹介した物以外に「新たな防火地域」というものが存在します。

東京都知事が定めるところの、木造密集地域における災害時の安全性を確保するため、建築物の不燃化を促進し木造密集地域の生産性を防止、耐火性能を強化する必要のある地域

新しい防火規制地区は、特に東京都知事が指定しており災害時の危険性が高い地域が主な対象となっています。

新たな防火規制地区の内容はどんなもの?

- 原則として、全ての建築物は準耐火建築物以上とする

- そのうち、延床面積が500㎡を超えるものは耐火建築物とする

イメージとしては準防火地域よりも厳しい規制かつ、防火地域よりも緩やかな規制エリアと言えることができます。

防火地域>新たな防火規制地区>準防火地域

東京都内のみの制度になりますので、都内で物件探しをされる方や注文住宅等を建築する予定がある方はチェックが必要です。

防火地域かどうかの調べ方を紹介

防火地域がどうか調べたい場合にはいくつか方法があります。

どれもそんなに難しくないのでよければ覚えておいてくださいね。

- 役所で教えてもらう

- 不動産会社に教えてもらう

- インターネットで調べる

一番簡単なのは、インターネットでお住まいの市区町村のHPで確認する方法です。「住まいの地域+都市計画」と検索したらだいたい出てくると思います。

購入検討している物件があるなら、物件資料やポータブルサイトに表記があるはずなので確認してみてください。

まとめ:耐火建築にすると値段があがる

今回は、防火地域や準防火地域の特性や規制について述べてきました。

防火地域や耐火建築物については分かったけど、そもそもどうして確認する必要があるの?

これは、耐火建築物になるかならないかで建物のお値段が大きく変わってくるからです!

防火の地域か否は、建物の値段や間取りプランに直結してくる部分です。

もし、防火地域で3階建ての建物を建築する場合は耐火建築物でなければなりません。そうなると、通常想定していたよりも建物費用が大きく膨れ上がり、2階建てを検討せざる負えないような状況になることもあります。

こうした、想定外の事態を防ぐためにも防火地域の確認は必要なんですね。

また、耐火建築物を建築するには特別な資格も必要で、「耐火建築は扱ってません」という工務店さんもありますので、もし希望の注文住宅先がある場合はお値段と対応可能かどうかも合わせて確認しておきましょう。

都内であれば、防火地域はそこまで多くありませんが、建物の建築やリフォームの際に「知りませんでした」では済まないので、検討段階から把握しておくことをオススメします。